西光寺文書

ページ番号:233-837-072

最終更新日:2025年5月13日

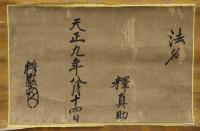

(1)顕如法名状

(2)長谷川嘉竹判物

(3)武藤正・吉田正次連署状

(4)吉田直次書状

(5)長谷川嘉竹書状

(6)長谷川嘉竹書状

(7)長谷川以真書状

指定情報

| 指定 | 《市指定 第163号》 令和7年4月30日 |

|---|---|

| 所在地 | 鯖江市まなべの館 |

| 管理者 | 浄土真宗本願寺派石田殿西光寺 |

| 時代 | 安土桃山時代 |

| 員数 | 7点 |

概要

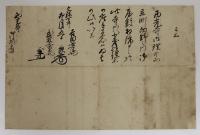

(1)

【本文】

法名

釋 真助

天正九年八月十四日

釋顕如(花押)

【文意】

本願寺宗主顕如が、天正9年(1581)西光寺住職に「真助」という法名を与えた文書である。西光寺文書の原本中最も古い年紀を持つ。福井県内では大野市の光明寺などに顕如の法名状が残っているが、本状は完全な形態で残っており貴重である。

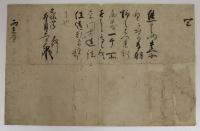

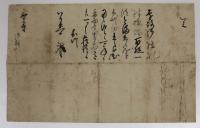

(2)

【本文】

以上、

態申候、仍貴所

望ニ付而、鳥羽

野之はつれ新

屋敷一ケ所

進之候、高之外候

条、門前迄諸

役違乱有間敷候

者也、

文禄四年 嘉竹

卯月十一日 □※心カ(花押)

西光寺

【文意】

西光寺の望みにより鳥羽野のはずれに新屋敷一か所を寄進する。年貢高は除外し、門前ともに諸役免除とする。

文禄4年(1595)当地の領主長谷川嘉竹が石田西光寺に寺地を寄進した。

(3)

【本文】

已上、

西光寺御理付而、

立町向野之内御

屋敷相渡申候、於

此寺内少茂諸役等

御座有間敷候、為其

如此候、以上、

文禄四年 吉田善右衛門尉

卯月十五日 正次(花押)

武藤文右衛門尉

正(花押)

西光寺御同宿中

【文意】

長谷川氏の奉行両人が、屋敷地の交付と諸役免除を約したものである。

寺地の正式な地名を立町(郷)向野と明記している。

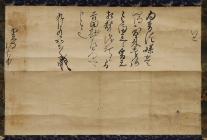

(4)

【本文】

尚以此比御煩之由、千万

無御心元存候、涯分御

養性専一候、文右衛門尉

勝山へ罷越候間、可

申聞候、何様面上之時

可得貴意候、以上、

御使札忝存候、殊

伏見より御返事具

拝見申候、然者如御望

御墨付相調候て目

出度存候、我等式書状

迄にて候者、相調申間敷と

無御心元存候処、無別儀

下候て、於拙者満足此事候、

委曲御使僧へ申渡候間、

不能巨細候、恐惶謹言、

五月朔日 直次(花押)

西光寺様

参 御尊報

【文意】

西光寺真助の望み通りに長谷川の判物が発給されてめでたい。自分だけの書状ではかなわないと心配していたが、無事下され満足だ。詳しいことは使僧に伝えた。(追而書)御病気のようで心配だ。ご養生が第一だ。武藤正が勝山に行くので、その折にお聞かせする。とにかくお会いしてお考えを伺いたい。

長谷川嘉竹の側近吉田直次が、伏見に滞在している西光寺真助に出した返事である。

(5)

【本文】

以上、

遠路御使札、

殊蝋燭百挺一

段令満足候、然者

立町内有之由尤候、

用之儀候ハヽ、可承候、

委細吉田善右衛門方

より可申候、恐惶謹言、

嘉竹

八月廿一日 □※心カ(花押)

西光寺御返報

【文意】

遠路使者を上せて手紙と蝋燭を贈られたのに格別満足した。さて、立町に居る由、当然のことだ。何か用立てることがあれば承る。詳しくは吉田直次より申し伝える。

西光寺真助が立町(現在の寺地)に移ったことを越前から贈答品をそえて長谷川嘉竹に報告したことの返事である。年未詳であるが、文禄4年(1595)中に早速移ったのであろう。

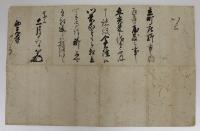

(6)

【本文】

以上、

為音信曝壱

端到来、遠路

令満足候、爰元

相替儀無之候間、吉田勘左衛門尉可

申候者也、

九月九日かちく(花押)

西光寺同宿中

【文意】

西光寺から曝一端を音信としてもらい、遠路満足している。こちらは変わったことはなく、詳しくは吉田直次から伝える。

西光寺から長谷川嘉竹にさらし(布)を贈った返事。上方から出されたものであろう。年未詳。

(7)

【本文】

以上、

立町庄野方之内

当寺屋敷之事、

年貢米之儀者不及

申、諸役令免除候、

門前家をも被相立、

可有寺住候、聊不可

有相違候、恐惶謹言、

慶三

十一月十五日以真(花押)

西光寺

御同宿中

【文意】

立町庄の野方の内当寺屋敷の年貢米はもちろん、諸役を免除する。門前の家も建てて寺住させよ。少もこれらに違うことはあってはならない。

慶長3年(1598)の越前太閤検地奉行の一人長谷川以真(嘉竹との関係は未詳)が西光寺屋敷・門前の年貢諸役を免除することを保証したものである。

※常時公開はしていません

本ページの無断転用・転載を禁じます

お問い合わせ

このページは、文化課が担当しています。

〒916-0024 鯖江市長泉寺町1丁目9番20号

文化振興グループ

TEL:0778-53-2257

FAX:0778-54-7123

文化財グループ

TEL:0778-51-5999

FAX:0778-54-7123