熱中症に注意しましょう

ページ番号:939-593-772

最終更新日:2025年7月14日

2025年7月14日に今年初の「熱中症警戒アラート」が発令されました。今後も暑くなることが予想されるので、熱中症予防を心がけましょう。

「熱中症特別警戒アラート」「熱中症警戒アラート」について令和7年度の実施期間は、令和7年4月23日(水曜日)から令和7年10月22日(水曜日)までです。

熱中症とは

熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしない時でも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。

熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り熱中症による健康被害を防ぎましょう。

「熱中症特別警戒アラート」「熱中症警戒アラート」 の実施について

「熱中症特別警戒アラート」とは

◎ 県内全ての暑さ指数情報提供地点(三国、越廼、福井、勝山、大野、今庄、敦賀、美浜、小浜)における、翌日の日最高暑さ指数が35(予測値)に達する場合等に発表します(県内9箇所の暑さ指数の実況値は ![]() こちら(外部サイト)暑さ指数)。

こちら(外部サイト)暑さ指数)。

◎ 熱中症特別警戒アラート発令時は、広域的に過去に例のない危険な暑さ等となり、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあるおそれがあります。自分の身を守るだけでなく、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守ってください。

「熱中症警戒アラート」とは

「熱中症警戒アラート」は、熱中症との相関が高い 「暑さ指数(WBGT)」を用いて、「暑さ指数」の予想値が33以上の場合、全国を58に分けた府県予報区等を単位として発表されます (県内9箇所の暑さ指数の実況値は![]() こちら(外部サイト))。

こちら(外部サイト))。

暑さ指数が高くなるにつれ、死亡率が急激に上昇していきます。気温がそれほど高くなくても、湿度等の条件によっては暑さ指数が高くなり、熱中症発生の危険も高くなります。

- 詳しくは

こちら(外部サイト)(環境省 熱中症予防情報サイト)

こちら(外部サイト)(環境省 熱中症予防情報サイト) - ちらし「

熱中症警戒アラート 発表時の予防行動(PDF:1,163KB)」

熱中症警戒アラート 発表時の予防行動(PDF:1,163KB)」

「熱中症警戒アラート」や「熱中症特別警戒アラート」が出た時にはクーリングシェルターを活用しましょう。

- 詳しくはこちら

![]() 環境省熱中症情報(「暑さ指数(WBGT)」や啓発資料)(外部サイト)

環境省熱中症情報(「暑さ指数(WBGT)」や啓発資料)(外部サイト)

熱中症予防のために

![]() ちらし「熱中症予防のために」(厚生労働省)(PDF:1,167KB)

ちらし「熱中症予防のために」(厚生労働省)(PDF:1,167KB)

![]() 熱中症予防のために知っておきたいこと(厚生労働省)(外部サイト)

熱中症予防のために知っておきたいこと(厚生労働省)(外部サイト)

暑さを避けましょう

- エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

- 涼しい服装、日傘や帽子

- 少しでも体調が悪くなったら、涼しい場所へ移動

- 暑い日や時間帯は無理をしない

- 急に暑くなった日等は特に注意する

こまめに水分補給

- のどが渇いていなくてもこまめに水分補給

- 1日あたり1.2リットルを目安に

- 大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

- 入浴前後や起床後もまず水分補給を

日頃から健康管理をしましょう

- 日頃から体温測定、健康チェック

- 体調が悪いと感じた時は、熱中症になりやすいため、無理せず自宅で静養

暑さに備えた体づくりをしましょう

- 暑くなり始めの時期から適度に運動を

- 水分補給は忘れずに、無理のない範囲で

- 「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度

家族・地域で声をかけ合おう!

高齢者、子ども、障がい者の方々は、熱中症になりやすいので注意が必要です。

周囲からも積極的な声かけをお願いします。

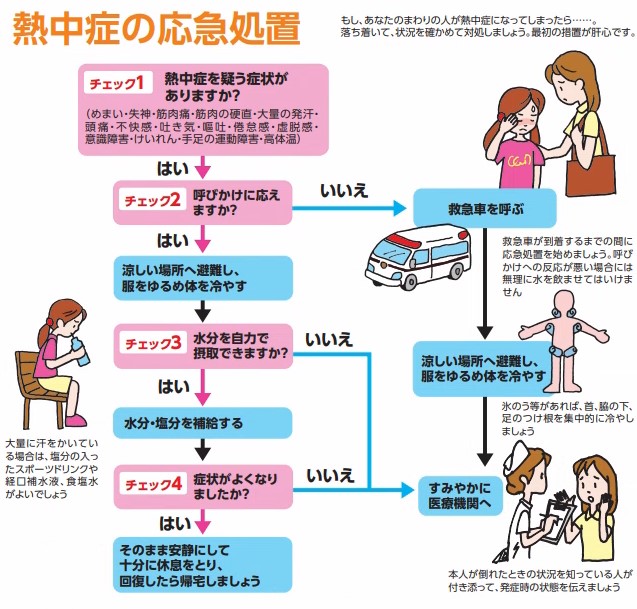

熱中症の症状

めまい・立ち眩み・手足のしびれ・筋肉のこむら返り・気分が悪い・頭痛・吐き気・嘔吐・体のだるさ・いつもと様子が違うなど

重症になると

意識がない、体がひきつる(けいれん)、呼びかけに対し返事がおかしい、まっすぐ歩けない・走れない、体が熱い

→すぐに救急車を要請してください。

熱中症かなと思ったら

涼しい場所へ

風通しのよい日陰や、できればクーラーが効いている室内等に避難させましょう。

体を冷やす

- 衣服をゆるめ、風通しを良くする。

- 体を冷やす(首、脇の下、太ももの付け根の前面に保冷剤や冷たいペットボトルを当てる)。

- 皮膚に濡らしたタオル等をあてたり、水をかけ、うちわや扇風機等で扇ぎ、体を冷やす。

※救急車を要請する場合も、到着するまでの間、体を冷やしましょう。

水分・塩分の補給

- 水分、塩分、経口補水液などをこまめに補給

※「呼びかけの反応がおかしい」「意識がない」場合や「吐き気を訴える」または「吐く」症状がある場合は、水分を飲ませないでください。すぐに、医療機関に搬送しましょう。

医療機関へ

- 自力で水が飲めない、意識がない場合はすぐに救急車を呼びましょう。

- 水分・塩分補給しても症状が良くならない場合はすぐに救急車を呼ぶなど医療機関を受診しましょう。

高齢者や子どもは特に注意が必要です

高齢者の注意点

のどが渇かなくても、こまめに水分補給

高齢者は若年者よりも体内の水分量が少ない上に、のどの渇きを感じにくくなるため、のどの渇きを感じなくても、早め早めにこまめな水分補給を行いましょう。

部屋の温度をこまめに測り、室内温度を調節

高齢者の熱中症は、室内での発生が半数を超えており、室内や夜間も注意が必要です。

高齢者は、「暑い」と感じにくくなる上、暑さに対する体の調節機能が低下し、体に熱がたまりやすくなるため熱中症にかかりやすいです。部屋の温度・湿度をこまめに測り、扇風機やエアコンを使い、室内の温度が28℃前後に保つようにしましょう。

![]() ちらし「高齢者のための熱中症対策」(PDF:1,458KB)

ちらし「高齢者のための熱中症対策」(PDF:1,458KB)

子どもの注意点

子どもは、体温調節能力が十分に発達していないため、熱中症のリスクが高くなります。

また、晴れた日には、地面に近いほど気温が高くなるため、幼児は、大人以上に暑い環境にいることになり、より注意が必要です。

顔色や汗のかき方を十分に観察しましょう

適切な飲水行動を学習させましょう

日頃から適度に外遊びをし、暑さに慣れさせましょう

服装を選びましょう

顔が赤く、ひどく汗をかいている場合には、深部体温がかなり情報していると推察できるので、涼しい環境下で水分と塩分をとるなど、十分な休息を与えましょう。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Readerのダウンロードへ

Adobe Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、健康づくり課が担当しています。

〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号(アイアイ鯖江内)

健康増進グループ

TEL:0778-52-1138

FAX:0778-52-1116

母子保健グループ

TEL:0778-52-1138

FAX:0778-52-1116