鯖江継体の会

ページ番号:437-539-615

最終更新日:2017年3月24日

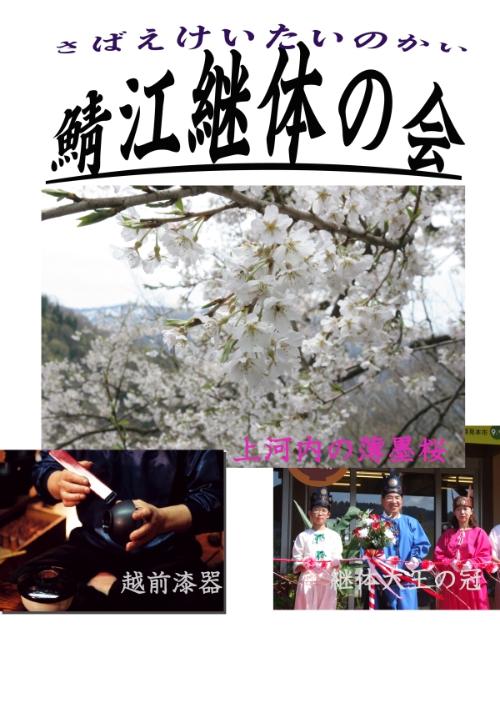

「鯖江継体の会」は、福井県ゆかりの第26代継体天皇が507年に即位されてから、今年でちょうど1500年を迎えることから、継体大王についての調査研究や、理解と愛着を高めるための記念事業等を開催し、地域の活性化を図るために昨年6月に設立されました。

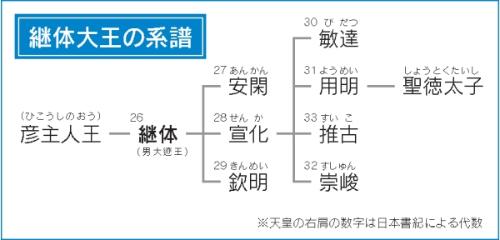

継体大王とは

第26代の天皇です。応神天皇の五世の孫と伝えられます。『日本書紀』によると、生年は西暦450年で、没年は531年ですが、『古事記』は享年43歳としています。即位前は男大迹王(おおどのおう)と呼ばれていました。近江(滋賀県)に生まれ、幼少のおり父親(彦主人王)が亡くなったため、母(振媛ふりひめ)の故郷である越前(福井県)に移り、50年以上をこの地で過ごされました。そして507年に中央に迎えられ、河内(大阪府)樟葉宮(くすはのみや)で即位されています。継体天皇の没後は、子どもがそれぞれ天皇として即位し、孫である用明天皇(第31代)の子が、かの有名な聖徳太子です。

継体大王と鯖江の関わり

河和田地区に残る継体大王の足跡

その1.越前漆器にまつわる伝説

男大迹王(おおどのおう)が河和田の郷へ視察のおり、冠を壊してしまわれました。片山の漆塗り職人がこれを修理し、「三つ組み椀」を添えて献上したところ大変喜ばれ、「片山椀」と命名され、これが今日の越前漆器へ発展したとされています。

その2.桜にまつわる伝説

上河内町に古くから地元の人々に愛され続けてきた「上河内の薄墨桜」があります。毎年4月中頃に墨色を帯びた見事な花を咲かせます。地元には、男大迹王が上河内の山の中に桜を植えたという伝説があり、現在ある薄墨桜がその孫桜といわれ、市指定文化財となっています。

その3.茨田姫(まんだひめ)にまつわる伝説

茨田姫は、継体大王の皇女とされていますが、その茨田姫が住んでいた場所が尾花町に残っています。尾花の裏山に「天王」と呼ばれる地籍があり、明治20年に地元の人がここで大きな石室を掘り当て、古い土器や刀剣、勾玉まがたまを発見したそうです。ここが茨田姫の古墳墓だと伝えられています。

その4.三社森の話

尾花町と沢町の間にある「三社森」は茨田姫をお祀りした刀那神社があったところ。ここを汚したりすると、暴風雨になったと伝えられています。そこに建てられていた石碑は古くなったので、近年建て替えられました。

その5.河内桃の話

上河内では、古くから桃の木が栽培され、「河内桃」として各地に売り歩いていたと伝えられ、素朴な「河内桃の唄」も残されています。男大迹王が河和田の郷へご視察の折、この河内桃をご所望され、村人が献上したところ、ことのほか喜ばれました。そして自らこの桃を取ろうとされその折、冠を落とされ、それを漆職人が修理した、との伝説が残っています。

![]() 継体天皇の冠(「河和田の昔ばなし」より)(PDF:586KB)

継体天皇の冠(「河和田の昔ばなし」より)(PDF:586KB)

![]() 天皇の古墳墓(「河和田の昔ばなし」より)(PDF:325KB)

天皇の古墳墓(「河和田の昔ばなし」より)(PDF:325KB)

![]() 山伏岩と的岩(「河和田の昔ばなし」より)(PDF:658KB)

山伏岩と的岩(「河和田の昔ばなし」より)(PDF:658KB)

活動状況・事業計画

リンク集

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Readerのダウンロードへ

Adobe Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、交通・にぎわい創出課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)

交通・にぎわい創出グループ

TEL:0778-53-2230

TEL:0778-53-2243

FAX:0778-51-8153